ISU krisis lingkungan global semakin mengkhawatirkan. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menegaskan bahwa suhu bumi telah meningkat 1,1°C sejak era pra-industri, menyebabkan cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Indonesia sendiri menghadapi tantangan serius: deforestasi, pencemaran sungai, dan bencana ekologis yang makin sering terjadi. Situasi ini memaksa kita meninjau ulang fondasi etika manusia terhadap alam.

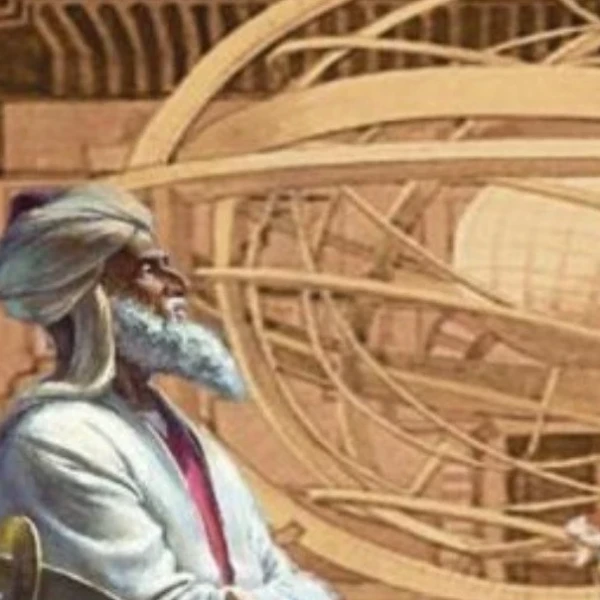

Dalam khazanah Islam klasik, relasi manusia dan alam bukan hal asing. Para ulama fiqih dan mufasir sejak abad pertengahan telah meletakkan pandangan normatif tentang alam sebagai amanah (trust) yang harus dijaga. Prinsip ini menemukan relevansinya kembali di tengah krisis lingkungan modern.

Baca Juga

Miskin tapi Sombong

Pandangan ulama klasik menunjukkan bahwa Islam tidak sekadar agama ibadah ritual, tetapi juga menawarkan kerangka moral-ekologis. Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulum al-Din menegaskan bahwa kerusakan alam adalah bentuk zulm (kezaliman) terhadap ciptaan Allah. Ia menekankan keteraturan kosmos sebagai tanda kebesaran Tuhan, yang mengisyaratkan kewajiban manusia untuk menjaga harmoni.

Sementara Ibn Taymiyyah dalam Majmu’ al-Fatawa menyebut bahwa segala makhluk memiliki hak keberlangsungan yang tidak boleh dirusak secara sewenang-wenang. Pandangan ini sejalan dengan prinsip lā darar wa lā dirār (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain), yang dapat diperluas menjadi larangan merusak ekosistem.

ADVERTISEMENT BY OPTAD

Al-Syathibi, pelopor maqasid al-syariah, menegaskan bahwa tujuan syariah adalah menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Beberapa cendekiawan kontemporer seperti Jasser Auda mengembangkan gagasan ini dengan menambahkan dimensi ekologis. Menurutnya, perlindungan lingkungan dapat dipandang sebagai bagian dari hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-maal (perlindungan harta), karena kerusakan ekologi langsung mengancam kehidupan manusia.

Baca Juga

Syukur Anti-Kufur

Dalam konteks Nusantara, KH Sahal Mahfudh memperkenalkan konsep fiqih sosial. Ia menekankan pentingnya ijtihad yang mempertimbangkan realitas sosial dan ekologis. Fiqih, menurut beliau, bukan teks kaku, melainkan etika hidup bersama yang merespons kebutuhan zaman, termasuk menjaga lingkungan.

ADVERTISEMENT BY ANYMIND

Maka, ketika fiqih bertemu ekologi, kita melihat jembatan antara ajaran klasik dan tantangan modern. Pandangan ulama abad pertengahan dapat dijadikan dasar etik, sementara ijtihad kontemporer memperluas cakrawala untuk menjawab isu perubahan iklim, polusi, hingga krisis pangan.

Dengan demikian, alam dalam perspektif fiqih klasik dipandang sebagai amanah ilahiah, bukan sekadar objek eksploitasi. Ulama seperti al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, dan al-Syathibi telah meletakkan fondasi etika ekologis, yang kemudian diperkaya oleh pemikir kontemporer seperti Jasser Auda dan KH Sahal Mahfudh.

ADVERTISEMENT BY OPTAD

Di tengah krisis lingkungan global dan nasional, umat Islam Indonesia memiliki peluang besar untuk menampilkan wajah fiqih yang ramah lingkungan. Menghidupkan kembali spirit amanah berarti menjadikan ekologi sebagai bagian integral dari syariah, sekaligus kontribusi nyata NU dan umat Islam bagi masa depan bumi.

ADVERTISEMENT BY ANYMIND

Abbas Abdul Basit, Dosen UIN Banten Sultan Maulana Hasanuddin dan Anggota LBM PWNU Banten

ADVERTISEMENT BY ANYMIND